| 家内が残していったCopen活用可プロジェクト。 Copenのアドバンスポイントは数え切れないが、ウィークポイントも多い、何より方向音痴の私が乗るのにはカーナビが無い、かといって最新のHDDナビは20万円以上もする、で見つけたのがこれ。 |

|

|

SANYOのポータブルナビMini Gorilla NV-SB360DT、HDDやDVDではなくメモリーに地図情報を持ち、嘗ては2Gbと容量不足から実用的ではなかったが今回4Gbに進化して実用的になった。 バッテリー内臓で、何と車から出て歩く場合も使える。 ワンセグ内臓ですから待ち合わせにも時間つぶしに良いかもしれない。 購入は価格.comの最安値店ディーライズ株式会社で50,100円、送料500円、安心の宅急便の運転手に商品と引き換えにお金を払う代金引換手数料630円の合計51,230円、近くのイエローハットで70,000円でしたからかなりお得です。 先ずはこの分厚い説明書の読破と、最も難しいCopenへの取り付け方法を調べなければ成りません。 兎に角狭いCopenは取り付け方法が鍵ですよね。 |

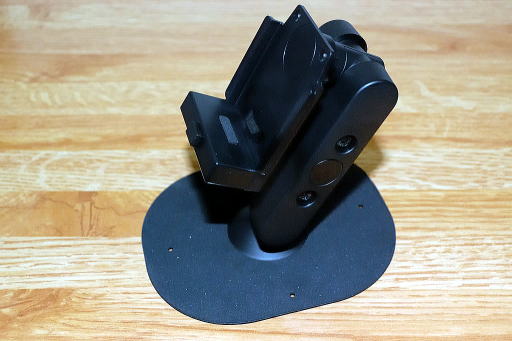

| 写真がしょぼくて申し訳ない、こちらが標準の取り付けベースです。 何と言ってもこれを両面テープでダッシュボードに取り付けるのは、視界の殆どが遮られてしまう。 全ての角度が一つのネジを緩めることにより自在に調整できる機構は脱帽物ですが、それをコインのねじ回しで行う設定が情けない。 ここも改善しなければなりませんね。 早速Copen Fan Site Love Copenを調べましたが有効な情報は無し。 価格.comから調べたのが「みんカラ」でもダッシュボードにお構いなく取り付けている方とか、スピードメーターの所に置くだけとか、今ひとつ納得しがたい方法が多いです。 それでも参考になったのがここ、「ポータブルカーナビのすすめ。」 |

|

|

Mini Gorilla 狭いコペンにどのように取り付けるか、何処に取り付ければよいのかかなり悩み始めてしまいました。 Netをあちらこちらと調べても今ひとつピンと来ません。 最も手軽で多いダッシュボードは私には遠すぎて手がとどきません、更に画面が小さいので見えません。 では何処がよいのかを検討する為に車内を撮影、そこに合成でGorillaを貼り付けてみました。 うーん、私にはこの位置がBestと思えます。 そうなると運転席側のエアコンルーバーにカーメイトのCZ50を使って取り付けるのが正解なのだろうか? あちらこちらに書き込んでいますが何処からも未だ情報が入ってはきません。 この調子では今週末の取り付けはお預け、もう暫く調査に時間をかけなければならないようです。 |

| Mini Gorillaを取り付けるためにAMAZONで手配していたカーメイトのCZ50が届きました。(3,480円と高いですね) ネット購入はやはり便利ですね。 これをCopenのエアコンルーバーに取り付けますが、左側の爪がルーバーの溝に食い込む構造で、この歯はゴムで出来ているようです。 取り付けの肝は後ろに移っているフック付きの2本のタイラップ。 ルーバーの羽根に引っ掛け締め上げて本体を交換する構造です、肝心のGorillaは写真の金属部分の自由雲台、購入価格3480円の殆どはこのパーツの価格だと思いますが、このパーツは使いません。 オリジナルのGorilla付属台の部分をこの金属パーツと交換します。 残念ながら取り付けネジの長さが不足しており、ノギスで測ればM5のL30mm、おまけに頭が薄いなべ小ネジですが、必要な長さは35mmの様です。 早速ホーマックをあさりに行くことにしましょう。 単純だと考えていたこの取り付け、本当に苦労させられました。 |

|

|

朝も早くから起きて今日は取り付ける気まんまん、仙台の「ムサシ」やもうじき仙台にお目見えする「東急ハンズ」ならばおしゃれなパーツが豊富に揃うのでしょうが、田舎のホーマックでは期待できません。 先ずは左上から、全ての角度をコインで調整するのでは寂しい、そこで蝶ネジを探したのですがおしゃれなものが無く、又座具ってある本体では回すことが出来ないのでこんなのを買いました。 材質はゴムですが中にヘリコイドが仕込んであり耐久性はありそうです。 頭からネジを差し込めば蝶ネジの出来上がり。 右上のワッシャーはCZ50への取り付けを考慮してM5様ですが外形の大きいものを買いました。 左下は、標準のベースをCZ50に取り替える時、ナットではなく角度調整を更に簡単にする為の蝶ナット、贅沢にステンレス製を選んだ。 右下は、本体取り付けのための物で、巷では50mmの噂もあったが40mmを選びました。 以上4点で調度500円でした。 |

| 購入してきた部品を組み上げたのがこの写真。 問題は山積、先ずは本体取り付けベースをCZ50に取り付けるネジだが、標準は径が大きく更に薄い頭だが、そんな物はホーマックでは買えないので普通のなべ小ネジ、頭が小さいのでワッシャーは必要、そうすると頭が高くて引っかかってしまうのだ。 本体側のプラスティックを削れば済む様に見えるがそうは行かない。 ネジをドリルにくわえてやすりで頭が薄くなるように削らなければならない。 更に写真には写っていないが蝶ネジで締め付ける計画ですが、ネジが共回りしてしまうのです。 そこでワッシャーとネジを半田付け、そして接着剤でワッシャーが回らないように固定する念の入れよう。 何度もコペンのルーバーに仮止めして、爪は1個に減らしクッション材も追加している。 |

|

|

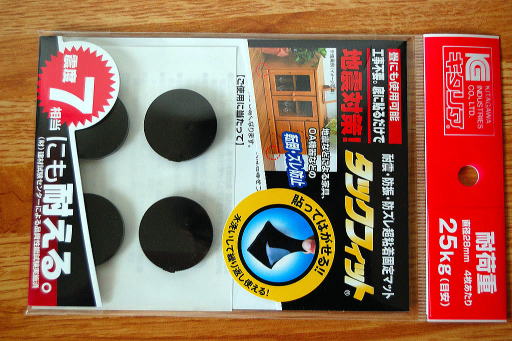

上の写真に有るように、クッション材として、Mini Gorillaに付属していたウレタンのクッション材を使ってみたが、仮止め状態でこのウレタンが滑り不安定である事が問題に。 そこで地震の際に転倒防止使われるタックフィットを購入。 これ740円と高い、四角いものは1,480円と更に高額のうえ厚みが5mmが気に入らない。 そこで形状が丸いが3mm厚で安い事からこちらが選択された。 |

| 最終形状、取り付け直前の状態がこれです。 アッサリこれで決まると思ったのですが大きな番狂わせ、フックをルーバーの羽根の上から引っ掛けると不安定極まりない、困った。 先ずは爪のゴムカバーを取り外し、それでも駄目、かなり試行錯誤をした結果タイロックをひねって下から引っ掛けるとうまく行く事に気が付くのに1時間以上を費やした。 これ以外の方法でCopenにCZ50取り付けは出来ません。 |

|

|

酷い写真で真に恐縮ですが、大切なKnow Howですから。 最も悩んだのがこれ、どうしてもルーフがお辞儀してうまく取り付けないことからタイラックを180度ひねって下からフックをかけることでこれを解決しました。 しかし実際このように捻りながら取り付けるのは難しく、タイラックを均等に引っ張っているつもりでも直ぐに外れてしまいやり直しを強いられます。 狭いCopenでの作業は年をとった体には窮屈で、又目が見えないのが辛いですね。 |

| やっとの思い出取り付け完了。 私的にはもう完璧な取り付け位置であり、苦労した甲斐があったという物です。 しかし娘から完璧なブーイング、153cmしかない娘にはこの位置は高すぎて視界の確保が出来ないようです。 そこで調節をしてアームを倒して低い位置に、それではハンドルに近すぎるので左に移動する事で何とか取り付け位置を下げることが出来ました。 因みに取り外しは矢印のボタンを押しながら引き上げればOKです。 この写真ではケーブルは電源だけですが現在はAUXケーブルの2本です。 盗難防止に頻繁に取り付け、外しを考えればケーブルは少ないほうが良いですね。 |

|

|

仕上げは忘れてはならない魔法のネジ。 M2.6*L10〜12mmのネジを本体左側面にある「PARKING」の穴にねじ込みます。 これでサイドブレーキをかけなくてもナビ操作や、ワンセグを見ることができます。 同様の機能をオートバックスやらイエローハットで数千円のケーブルで機能させているようですがその様なものをだまされて買わないようにしてくださいね。 又これにより、歩きの状態でもナビゲーションとして機能します。 何方が発明したのか便利な機能ですが、真似される方はお決まりの「自己責任」でお願いします。 私の使ったネジは11.5mmでした。 |

|

|

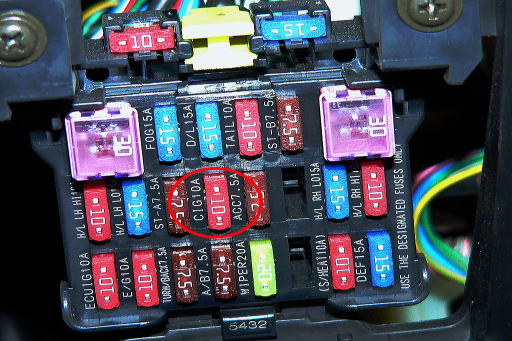

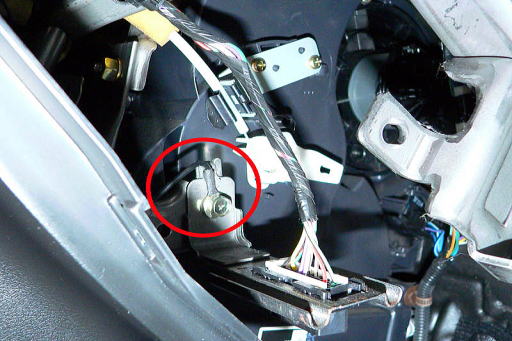

| どのヒューズに取り付けたらよいのやら、そんな時はLove to Copenここで尋ねれば体外の事は解ります。 赤丸のヒューズがCIGつまりシガーの略でここに配線すればよい事が解りました。 ヒューズを取りはずすには写真中央上の黄色いプラパーツが「プラー」と言われて、これでヒューズを摘んで引き抜きます。 このヒューズは実は上下(裏表)の向きがあり逆向きに入らないので注意が必要です。 こんな時は写真は便利ですよね、実はCopenのヒューズボックスはかなり低い所にあり覗き込んだ場合老眼の私には細かいものは何も見えないのですが、このように写真を撮っておけば良くわかります。 |

次なる工事は電源の確保。 唯一のアクセサリーソケットはシガーライターのソケットだが、ここは娘がi-PotのFMトランスミッター専用に使われているのでMini Gorilla様に増設が必要。 そこでCARMATE-773を購入、これの良いところはヒューズボックスのヒューズに割り込めるので配線を探す必要が無く簡単で、istにも実績がある。 問題はCopenのヒューズボックスのどのヒューズがアクセサリー用かをNetで探さなければ成らないことです。 |

|

|

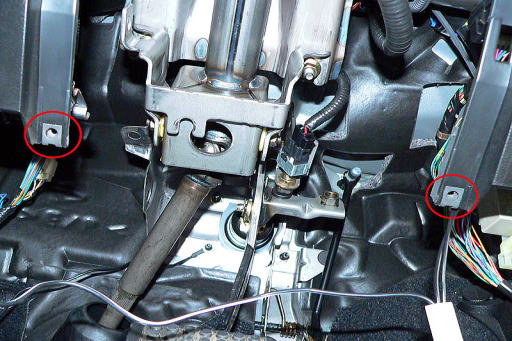

| さていよいよ取り付け工事、ヒューズBOXのカバーを開けてSIGの10Aのヒューズを取り外し、代わりのダミーヒューズを差し込みます。 外したヒューズは付属のソケットに差し込みます、写真では右下の白いケースです。 この写真はハンドルの下のカバーを外した所です。 赤丸の2個所のタッピングスクリューを外し、ソーット、そして一寸力を入れれば外れます。 |

外したカバーがこれ、赤丸の中の黄色いパーツが一寸力を入れて外すクリップです。 白丸の部分は配線ケーブルを固定する為に100均で買ったコードフックです。 |

|

|

| 因みにこれがコードフック粘着式です。 | グランド側の配線ですが、コンソールの裏辺りにうまい具合にコネクター様のステーがあり、それを止めているネジに止めました。 赤丸の黒い線がそれ、この時点でソケットに通電できました。 |

|

|

| Mini GorillaはSDカード内の音楽をFMで飛ばしてくれるのでカーステレオで聞くことが出来ます。 しかしながらトランスミッターのパワーが非力なのか、アンテナが無いのか物凄いノイズで全く使い物になりません。 その改善策として付属しているフェライトビーズをAC電源ではなく、車様シガーソケット電源のコードにまきつけます。 少しずつ位置を変えて最もノイズが少なくなる位置に写真の様に取り付けます。 多少の効果は得られるようです。 |

残念ながらフェライトビーズを取り付けても完全ではなく、場所によってはやはりノイズが避けられません。 そこでFMトランスミッターは諦めてカーステレオに直接入力しようと購入したのがこれ。 RCA/IP-BUSインターフェースコネクターとかなり難しい名前です。 オートバックスで定価4200円で購入です。 |

|

|

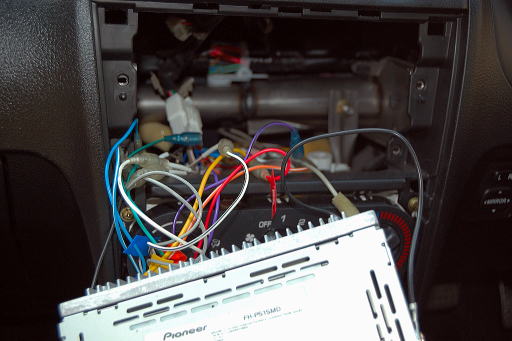

| RCA/IP-BUSインターフェースコネクターを取り付けるにはカーステレオを一旦外さなくてはなりません。 そのためにはまずセンターパネルを外さなくてはなりません。 みんからを調べた結果、まずグローブボックスから手を入れて、ピンクのクリップの部分を後ろから押して外しますが、結構硬くて恐る恐るんp工事です。 |

引き続き2段目のクリップを、今度は内張り外しを使ってそーっとパネルを割らないように外し、同様に一番下を外します。 |

|

|

| 今度は右側ですが、こちらは裏から押せないのでこの部分に内張り外しをかけて新調にクリップを外します。 その後は左側と同様にクリップを外していきます。 |

センターパネルはクリップを折ることもパネルを割ってしまう事無く無事外せました。 次はカーステレオを止めている4本のネジを外します。 |

|

|

| がばっと引っ張り出します。 オー線がごちゃごちゃ、何も繋がっていない線はリアスピーカーとして、或いはサブウファーを繋ぐ線なのでしょう。 コペンは狭いですね、奥行きの深いカーステレオは横切るパイプにぶつかって入らないのかもしれません。 線が短くて覗けませんが背面にはRCA/IP-BUSインターフェースコネクターが有ります。 又パワードウーファーを接続する為のRCA端子もありました。 |

赤丸の位置がコネクターです。 それにしても片手でカーステレオを支えてストロボでオートで撮っていますが難しいですね。 左の写真では光って飛んでいますね、おまけにオートで撮影したのですが開放ですから被写界深度が浅く奥側にはピントが合っていません。 このような場合は内臓ストロボではなく外付けでバウンスさせる必要があるのでしょう。 |

|

さて、全て逆の順番で戻して取り付け完了です。 クリップは下から順番にはめないと元に戻らないようです。 Mini Gorillaの電源ケーブルも、ヘッドフォンコネクターに繋ぐべくRCA/IP-BUSインターフェースコネクターのケーブルもパネルとカーステレオの隙間から出しました。 うーん2本のケーブル接続は面倒だし、邪魔だなー、フェライトビーズは後で外すことにしましょう。 さてインプレッションは、流石に音が良いです。 ノイズは当然全く有りません。 少し問題が、実は音声案内が始まると音楽が途切れ、音声案内、そして又音楽とこれはどうでしょうか。 又今ひとつ高音の冴えが無いというのも事実です。 しかしFMトランスミッターからは格段の改善です。 ナビの案内中はFMトランスミッターを使い、それ以外はこのAUXへの接続。 本気で音楽聴くときはCDかMDを使うことにしましょう。 |